마르코 폴로는, 머나먼 도시의 낯선 지역에서 길을 잃으면 잃을수록 거기에 도착하기 위해 지나왔던 다른 도시들을 더 잘 이해하게 되고, 자신의 여정을 다시 훑어보게 되며, 닻을 올렸던 항수, 젊은 시절 친숙했던 장소들, 그리고 집 주위, 그가 어린 시절부터 뛰어 놀던 베네치아의 광장을 알아보는 법을 배우게 된다고 대답하는 상상을 했다.

.

이탈로 칼비노 - 보이지 않는 도시

보이지 않는 도시들

- 알바니아의 수도, 티라나.

- 북마케도니아의 수도, 스코페.

아직도 미지의 세계다. 그래서 더더욱 다시 가보고 싶은 땅, 발칸 반도. 동서양이 만나는 지리적 위치, 수많은 침략과 지배의 역사, 온갖 종교와 언어와 자격지심과 지역감정의 서커스, 합쳐졌다가 부서지고 공산화됐다가 깨지고 지금도 자기들끼리 복잡한 이해관계와 애증으로 얽힌 곳, 이게 지금 내가 발칸에 대해 할 수 있는 최선의 묘사다. 눈 감고 코끼리의 한 부분을 만진 것이라도 기록해 놓을 가치는 있다고 믿는다.

정보가 없다. 티라나의 버스에는 번호표와 어디행 버스인지가 안 쓰여 있다. 스코페의 대중교통을 검색하면 이미 앱으로 대체된 지 오래된 실물 버스카드 매표소 위치가 뜬다. 여행 계획을 게을리했던 것도 있지만 인터넷에 정보가 거의 없었기 때문에 더더욱 보이지 않는 도시들이었다. 검색 첫 페이지에 뜨곤 하는 인터넷 글들, 아고다 호텔의 리뷰들 같이 갔다 온 사람들의 이야기들을 가지고는 소설 ‘보이지 않는 도시들’의 마르코 폴로의 이야기처럼, 상상인지 실존하는 도시인지 알 수 없다.

나도 마르코 폴로처럼 여러분(쿠빌라이 칸)에게 내가 경험한 티라나와 스코페를 최대한 생생하게 묘사해 보겠다.

기록

Day 1. 0424. 티라나 도착

Day 2. 0425. 티라나와 두러스

Day 3. 0426. 스코페 도착

Day 4. 0427. 스코페에서 홀로 되다

Day 5. 0428. 다시 티라나로

Day 6. 0429. 마지막으로 티라나를 만끽하다

Day 7. 0430. 집으로

여행의 가치

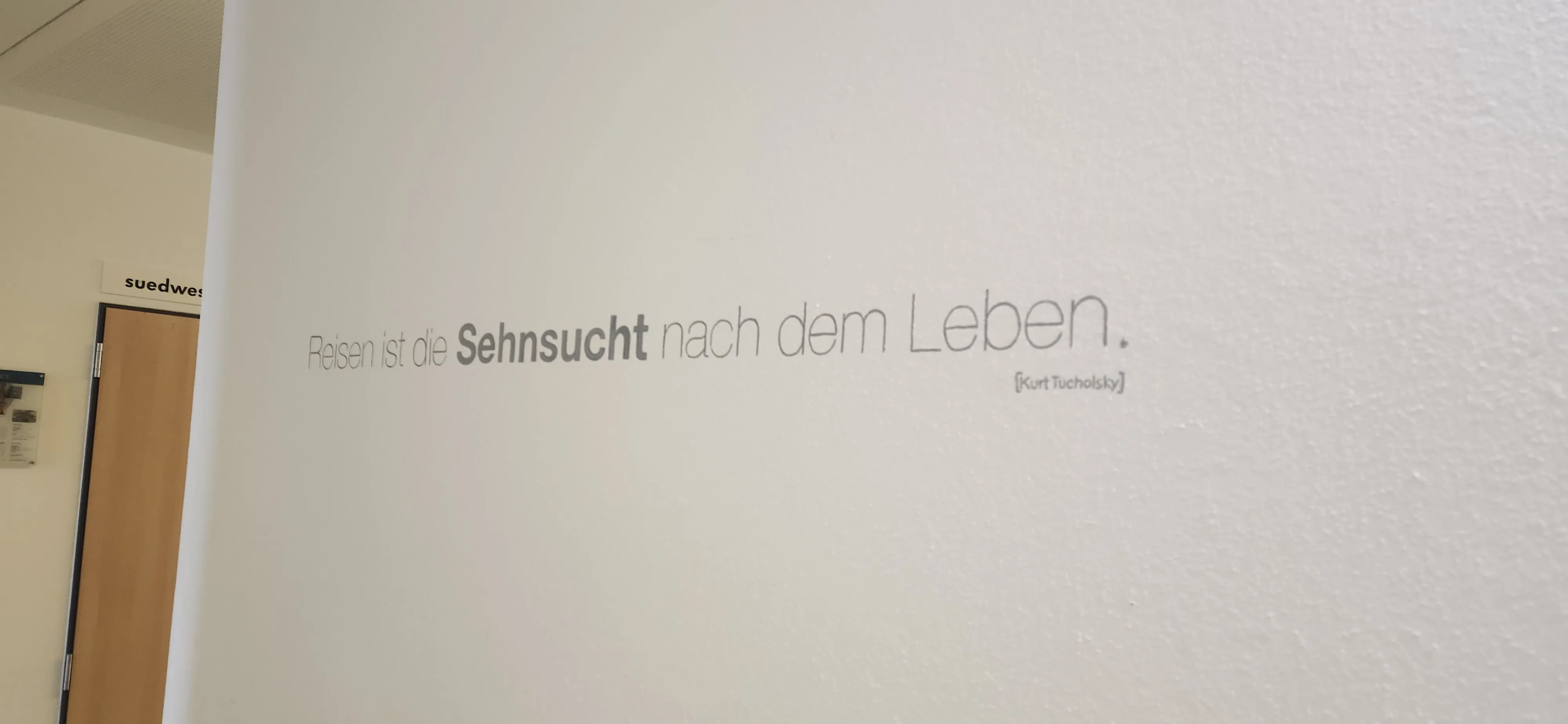

켐튼 A건물 복도에 쓰여 있던 글귀. ‘여행—삶에 대한 갈망.’ 정확히 무슨 맥락에서 이 글이 쓰여졌는지는 모르겠으나 막연하게 와닿는다.

여행을 하고자 했던 이유 중 하나는 불안을 그리워했기 때문이다. 불안요소가 없는 일상이 오랫동안 반복되면 지루해진 뇌는 가짜 불안을 생성하기 시작한다. 그게 더 이상 사냥당하거나 굶어죽을 위험에 처하지 않는 현대인들이 만성적인 불안을 앓는 이유이고, 그래서 일정 기간마다 느슨해진 인생에 긴장감을 주는 의식을 가질 필요가 있다고 생각한다. 그런 기대에 부합하는 여행이었다. 낯선 곳에서 길을 잃고, 낯선 사람과 상호작용을 하고, 도시의 이상한 면을 이해해 보려 애썼다. 모든 게 불확실성의 도가니인 곳에서 모든 임무를 완수하였다.

그렇다면, 왜 하필 알바니아와 북마케도니아였는가? 나에게 독일 근처의 어떤 나라가 가장 가고 싶은지 묻는다면 세르비아였다. 키릴 문자를 길거리에서 직접 보고 싶어서다. 그래서 세르비아 여행에 대해 검색하던 중, 주변 나라들 중에 알바니아의 수도 티라나와 멤밍겐(켐튼에서 뮌헨보다 가까운 공항)을 잇는 항공편이 유독 저렴하다는 정보를 입수했다. 그래서 티라나는 들어왔다 나가는 용도로 하고 주로 세르비아와 불가리아를 보려고 생각하고 있었다.

그런데 비행기표를 24-30일로 예약하고 보니, 그 안에 세르비아까지 갔다가 갔던 길을 다시 밟아 알바니아로 돌아오는 게 현실적으로 쉽지 않다는 것을 뒤늦게서야 알게 되었다. 그래서 대신 알바니아와 국경을 맞대고 있는 북마케도니아와 코소보를 돌고 알바니아로 돌아오려고 했다. 근데 세상은 내 생각보다 컸다. 코소보에 들어갔다 나오는 버스가 한두 시간 정도 걸릴 것으로 예상했건만 다섯시간이 걸리는 버스였던 것이다. 그래서 어쩌다보니 딱히 생각이 없었던 알바니아, 북마케도니아 딱 두 곳만 갔다오게 되었다.

여행을 떠나기 전 북마케도니아라는 나라에서 내 관심을 끌었던 것은 스코페에 많다는 브루탈리즘 건축물들, 키릴 문자, 그리고 구 유고슬라비아 국가였던 때의 잔해가 얼마나 남아 있는지 정도였다. 알바니아에 대해서는 거의 아무것도 몰랐다. 원래 관심이 없었던 곳이니만큼 기대도 그렇게 크지 않았다. 여행 계획도 베를린 때처럼 자세하게 짜지 않았다. 가고 싶은 곳만 구글맵에 저장해 두고, 주로 전날 밤에 어디 갈지 계획했다. 하지만 두 곳은 기대하지 않았던 신선한 충격을 안겨주었다.